Основное

Основное

ПРЕДИСЛОВИЕ

- Информация о материале

- Просмотров: 2390

Идея написать "Очерки истории Джетыгаринского района" принадлежит главе районной администрации Ризвану Магзумовичу Муртазину. Он, еще работая первым секретарем Джетыгаринского горкома партии, часто приходил к мысли о том, что нужно собрать и обработать материалы о жизни нашего района, для передачи накопленного опыта и знаний новым поколениям, идущим на смену нашему. Было принято решение - исследовать жизнь района с предвоенных лет до наших дней.

Здесь играли свою роль такие факторы, как то, что в государственном архиве имеются документы о районе только начиная с 1938 года и самое главное - что в настоящее время все переосмысливается и может быть не редко дается неправильная оценка событиям и фактам из жизни людей района, ушедшего времени. Поэтому при исследовании использовались архивные материалы, информационные сообщения газет, газетные статьи, статистические сборники и в незначительной мере воспоминания свидетелей и участников описываемых событий. Члены редакционной коллегии очерков сами были свидетелями и участниками многих событий в жизни района. Бикчентаев Ш.К., Муртазин Р.М., Логвинюк А.М., Иманбаев С.С., родились и всю жизнь прожили в Джетыгаринском районе. Моисеенко В.А., Жулбарисов Б.А., Пшеничный И.Д. проработали в районе не менее двух десятков лет каждый.

Григорьев Ю.С. длительное время работал главным механиком, директором фабрики, секретарем парткома комбината “Кустанайасбест”, председателем горисполкома; Хабибулин С.А. - работал секретарем парткома треста “Казасбестстрой”, начальником ЖКУ комбината “Кустанайасбест”. Поэтому многие факты и события еще свежи в памяти. Редакционная коллегия настоящих очерков считала своим долгом донести до читателей ту атмосферу, в которой жили и работали джетыгаринцы, как они смотрели на происходящие события, что думали тогда, чем руководствовались в своих поступках.

И как бы сейчас некоторые отрицательно не относились к тому, что было в истории нашей страны, а значит и нашего района авторы очерков попытались осветить события с наибольшей точностью. А это значит, что в очерках нельзя было обойтись без связи событий с решениями Коммунистической партии Советского Союза и Правительства, без объективного показа роли районной партийной организации, районного Совета, коммунистов, многих руководителей районного звена, хозяйств, предприятий, лучших представителей района. Мы должны всегда помнить о том, что у того народа нет будущего, кто забыл о своем прошлом. В районе по сбору документов большую помощь оказали работники музея истории Джетыгары Бикчентаев Ш.К., и Шереметьева З.С., директор районного архива Логвинюк А.М., работник Житикаринского филиала Кустанайского областного государственного архива Антонова И.Н.

Глава "Львовская сельскохозяйственная опытная станция" написана Пшеничным И.Д. в тесном содружестве с коллективом научных сотрудников станции во главе с Дандыбаевым Б.А. и Кужиновым М.Б. Список первых секретарей райкома комсомола был предоставлен в редколлегию Юзиком С.В., бывшим работником райкома, затем горкома партии. Сложилось так, что в начале были подготовлены “Очерки истории района”. В 1997-1998 годах они были опубликованы на страницах газеты “Авангард”. Редакция газеты и автор получили ряд советов, замечаний, уточнений по содержанию очерков, а также предложений о необходимости осветить жизнь города, работу городских органов, предприятий, учреждений. Ставился вопрос о подготовке “Очерков истории Житикаринского региона”. Автор продолжил работу по сбору новых материалов, переделал некоторые очерки, написал новые. Очерк “Геолого-разведочные работы” были написаны с учетом консультаций доктора геолого-минералогических наук Джафарова Н.Н. и геолога Галстяна Д.Г.

Председатели Джетыгаринского райисполкома

- Дощанов Жумагалий (1938—1940 гг.)

- Антоненко Павел Андреевич (1940—1941 гг.)

- Досаев Мухамедкалий (1941—1942 гг.)

- Абдрахманов Каныш (март 1942 — сентябрь 1943 г.)

- Жакупов Хажикей (сентябрь 1943 — июнь 1946 г.)

- Нурахметов Вали (июнь 1946 — май 1947 г.)

- Бисембаев Шиген (1947—1948 гг.)

- Петренко Иван Андреевич (1949—1954 гг.)

- Патокин Петр Андреевич (1955—1957 гг.)

- Бородкин Николай Максимович (июль 1957 — декабрь 1959 г.)

- Денисов Михаил Николаевич (декабрь 1959 — январь 1963 г.)

- Костенко Петр Ильич (январь 1963 — апрель 1974 г.)

- Сподин Анатолий Иосифович (апрель 1974 — август 1975 г.)

- Иващенко Василий Степанович (август 1975 — сентябрь 1980 г.)

- Мазниченко Александр Андреевич (сентябрь 1980 — июнь 1982 г.)

- Муртазин Ризван Магзумович (июнь 1982 — январь 1990 г.)

- Лобач Анатолий Павлович (январь 1990 — апрель 1991 г.)

- Муртазин Ризван Магзумович (апрель 1991 — март 1992 г.) (он же председатель райсовета)

- Исеноманов Салимжан Майлыбаевич (март 1992 — декабрь 1993 г.) (председатель райсовета)

Природно-климатические условия Житикаринского района

- Информация о материале

- Просмотров: 3780

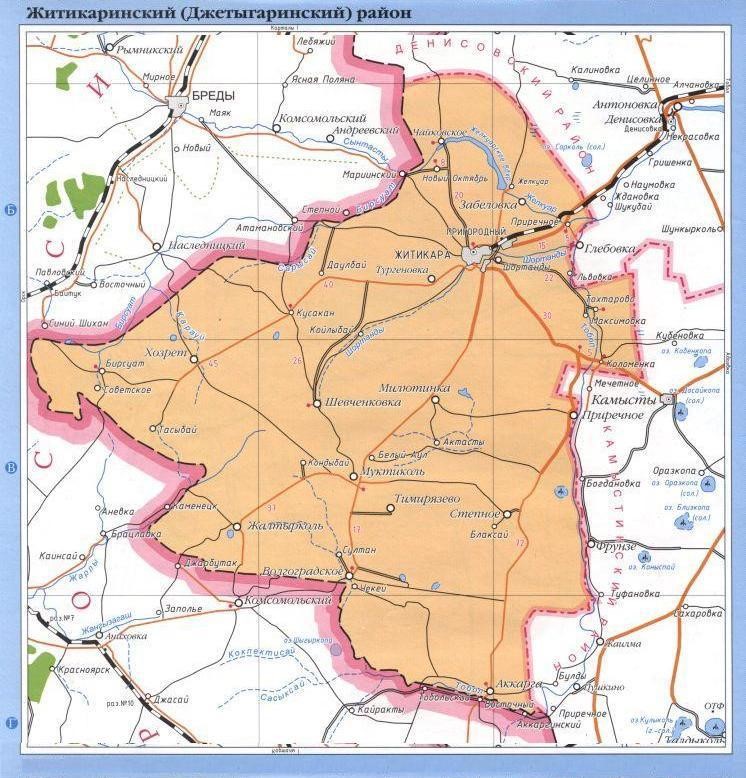

Джетыгаринский район образован 17 января 1928 года, расположен на юго-западе Костанайской области. Граничит с Денисовским и Камыстинским районами Костанайской области, Брединским районом Челябинской и Адамовским районом Оренбургской областей.

Центром района в момент образования было урочище Жайльма, с 1930 до 1936 года райцентр находился в поселке Денисовка, с 1936 года им стал город Джетыгара.

Территория – 7200 квадратных километров.

Район находится в сухостепной зоне Костанайской области.

Рельеф – пологоволнистая равнина со слабым уклоном к востоку.

Однако в связи с добычей асбестосодержащей руды, начиная с 1965 года, рельеф вблизи города Житикара стал приобретать новые очертания.

Заложен и продолжает работать карьер, откуда круглые сутки вывозятся тысячи кубометров руды. К началу 2007 года его глубина составила 255 метров, длина – 4000 и ширина 1300 метров. выросли отвалы породы и отходов фабрики. Высота их достигает 90 метров, протяженность 15000 метров. В отвалах сосредоточено более 1203,6 млн.тонн породы и отходов фабрики.

Около 80 гектаров земли занято под отстойниками.

Здания фабрики достигают высоты 75 метров, а трубы – 83 метра.

Так человеческая деятельность за последние 40-45 лет изменила рельеф у города.

За последние 40-50 лет прошлого века на левом берегу реки Шуртанды вырос новый город на 50 тысяч человек. С 3х-5 и 6 этажными жилыми домами и общественными зданиями. Высота телевизионной башни – 180 метров. Рядом с городом возникли садоводческие кооперативы «Строитель», «Мичуринец» и «Ветерок».

На реке Шуртанды построено 2 плотины, которые регулируют подчу воды для полива дачных и приусадебных участков.

На реке Жилкуар построено и введено в эксплуатацию Жилкуарское водохранилище с проектной емкостью 38 млн.кубометров воды. Площадь зеркала составляет 5,6 квадратных километра.

Водохранилише, скорее его гидротехнические сооружения еще не в полной мере отвечают реалиям сегодняшнего времени и было несколько крупных прорывов плотины, что грозило селу Забеловка затоплением, а город мог остаться без воды. Поэтому в 2007 году были начаты работы по строительству на водохранилище обводного канала, что позволит иметь в нем необходимое количество воды.

В 2005-2006 годах имевшийся водовод сырой воды от водохранилища до города был заменен на полиэтиленовые трубы. Это позволит городу длительное время без особых затарат пользоваться питьевой водой из водохранилища.

Самая высокая точка – гора Джетыгара, высотой 425 метров над уровнем моря.

Характерной чертой климата является резко выраженная континентальность: жаркое и сухое лето сменяется холодной и малоснежной зимой. Годовая амплитуда температуры воздуха в среднем составляет до 88 градусов. Зимой минимальная температура падает до 35-40 градусов, а абсолютный минимум 50-53 градуса мороза. Абсолютная максимальная температура равна 41-43 градусам Цельсия. Теплый период со средней суточной температурой выше нуля градусов длится 195-201 день, с 7-12 апреля по 19-28 октября.

Годовая сумма осадков 220-250 миллиметров. В 1941, 1942, 1946, 1947, 1956, 1960, 1964, 1968, 1969, 1970, 1972, 1979, 1980, 1986, 1989, 1990, 1992 и 1993 годах осадков выпадало от 300 до 370 миллиметров.

Территория района безлесная. Только на севере встречаются березовые и осиновые колки общей площадью около 2000 гектаров. Под кустарниками, болотами и водой находится около 7000 гектаров.

В районе берет начало река Тобол длиной около 120 километров и ее притоки Жилкуар, Шуртанды, Берсуат и Синташты. Кроме того, на территории совхоза "Джетыгаринский" на незначительном расстоянии протекает река Карасу, впадающая в реку Берсуат. Имеются озера Улкенкопа, Шептыколь, Карамола, Эркибай, Шагыркопа, Талыбайкопа, Мюктыколь, Копакуль, Кундыбай, Таринкуль, плотина Двуреченского (у Шевченковки) и другие более мелкие. Территорию района в различных местах пересекают глубокие и длинные балки, многие из которых наполняются вешними водами и длительное время являются источниками для водопоя животных. Отдельные из них весной, в период дружного таяния снегов, создают дополнительные трудности с дорогами. В некоторые годы они представляют реальную угрозу для движения транспорта, перерезают дороги в отдельных местах.

Имеется ряд других искусственных водохозяйственных сооружений. В реках, озерах, водохранилище и прудах водится рыба: карась, щука, окунь, плотва, сазан, карп. Щука идет на нерест по реке Шуртанды.

Животный мир. Населением выращивается крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы, козы, кролики, гуси, куры, изредка - индейки, домашние голуби.

В середине 80х годов в совхозе “Пригородный” и Львовской сельскохозяйственной опытной станции занимались пчеловодством.

Дикий животный мир за последние годы сильно обеднел. В незначительных количествах встречаются волки, лисицы, зайцы, барсуки, корсаки, ласки, хомяки, сурки, суслики, ондатры, белки, ежи.

По берегам рек и озер, особенно в камышовых зарослях гнездятся утки. Весной и осенью встречаются лебеди, гуси, казарка, журавли, дрофы. В регионе водятся беркуты, коршуны, кобчики, вороны, сороки, дятлы, куропатки, скворцы, грачи, воробьи, соловьи, синицы, жаворонки, ласточки, стрижи, чайки, дикие голуби, нырки, кулики, снегири, цапли, кукушки, чибисы, совы.

Растительный мир. На территории региона, в том числе в городе, на сельских улицах, дачных и приусадебных участках произрастают березы, осина, сосна, клены, карагач, различные сорта акации, рябины, калины, яблони, слива, облепиха, груши, вишня, смородина, крыжовник, шиповник, черемуха, лох серебристый, чилижник, ракиты, тополь серебристый, пирамидальный, широколистый, боярышник, липа, шиповник, встречается виноград.

Высеваются или высевались раньше - пшеница, ячмень, овес, просо, рожь озимая, гречиха, горчица, суданская трава, рыжик, костер, подсолнечник, донник, кукуруза, житняк, волоснец, пырей сизый, кормовое просо, горох.

Выращиваются картофель, капуста, помидоры, огурцы, перец, баклажаны, морковь, свекла, редис, редька, лук, чеснок, фасоль, кабачки, арбузы, дыни, тыква, ревень, петрушка, укроп, хрен, салат.

Разводятся цветы: розы, пионы, гладиолусы, георгины, маки, каны, калы, анютины глазки, настурция, мальва, золотистый шар, чернобривцы, астры, циния, галардия, флоксы, дельфиниум, тюльпаны, лилия, нарциссы, ирисы, водосбор, амарелиус, хризантема, ночная красавица, ромашка, сон-трава, васильки.

В городе и селах, особенно в 60-70-е годы прошлого века уделяли постоянно внимание озеленению. В городе каждый год горисполком устанавливал планы весенних и осенних лесопосадок и строго контролировал их выполнение. К озеленению города в буквальном смысле причастны все горожане. Бывали годы, когда высаживали по 40-50 тысяч саженцев деревьев и кустарников в год.

Так и вырос, благодаря горожанам город-оазис в когда-то голой степи. И не случайно, по данным головного Государственного проектного института «Казгипрогород» по состоянию на 1 января 1990 года в городе парки, скверы, бульвары общего пользования составляли почти 63 гектара, озеленение в жилых кварталах, спортивных и учебных заведениях – более 100 гектаров, в промышленных предприятиях – около 30 гектаровов, насаждения санитарно-защитных зон – 14 гектаров, уличные посадки – 20 гектаровов. На одного жителя приходилось почти 13 квадратных метров зеленых насаждений, что соответствовало нормативным рекомендациям.

В 2004-2006 годах были продолжены лесопосадки. Только в 2006 году на бульваре «Абай Жолы» цехом зеленого строительства и благоустройства АО «Костанайские минералы» (начальник Якушинский А.А.) были высажены саженцы: тополя пирамидального – 174 штуки, карагача – 260, ели обыкновенной – 38 штук, сосны обыкновенной – 32 штуки и живой изгороди из березы 720 погонных метров, были высажены сосны и цветы возле фонтана.

В городе серьезно занимались выращиванием цветов: у памятников, на газонах, возле школьных и служебных зданий.

На территории района вблизи поселка Бирсуат сохранилась лиственично-березовая реликтовая роща с лиственицами Сукачева. Эитот ботанический объект расположен в междуречии Бирсуат – Джарлы, площадью около 20 гектаров. Лиственница Сукачева – дерево высотой 12-16 метров с широкой пирамидальной кроной. Размножается семенами и вегетативным путем. Это единственное в республике местонахождение лиственницы Сукачева.

Дикорастущие растения: камыш, осока, полынь горькая, ковыль, бессмертник песчанный, зверобой, клевер луговой, крапива, кровохлебка лекарственная, кувшинка чисто-белая, ландыши, лопух большой, мать-и-мачеха, мелисса лекарственная, можжевельник, одуванчик, пастушья сумка, подорожник, пустырник сизый, репейник азиатский, ромашка, солодка, татарник колючий, тысячелистник обыкновенный, хмель обыкновенный, чабрец, череда, чистотел, щавель, мята,

Национальный и социальный состав населения города и района складывался под воздействием различных событий, происходящих как в целом в стране, так и в отдельности в районе. Еще до революции на территорию, занимаемую в настоящее время Джетыгаринским районом, стали приезжать "на вольные земли" переселенцы из Украины, южных и центральных губерний России. Вместе с казахским населением они составили основную часть жителей района. В 1937 году из районов Дальнего Востока прибыла большая группа корейцев-спецпереселенцев.

В 2001 году Казаахстанское историко-просветительское общество «Адилет» («Справедливость») и акимат Костанайской области РК издали «Книгу скорби», в которую включены списки лиц, расстрелянных по политическим обвинениям на территории Костанайской области в 1930-1950 гг.

Есть среди них и фамилии Джетыгаринцев.

Вот они:

Сералин Закир Осланович, Аймухаметов Файзула, Акимов Афанасий Харитонович, Арзамасцев Павел Архипович, Байдулаев Агабек, Бакчеев Андрей Иванович, Баранов Георгий Афанасьевич, Бекшентаев Сейтжан, Бермагамбетов Турган, Бородин Василий Михайлович, Бочкарев Яков Дементьевич, Братко Фома Трофимович, Брыков Трофим Никитович, Волков Михаил Ильич, Гадюченко Евгений Федорович, Дворовой Василий Алексеевич, Дворовой Иван Алексеевич, Дембицкий Франц Иосифович, Дудко Семен Ильич, Жаксыбаев Шура, Жиенкулов Шариф, Зайцев Матвей Тимофеевич, Зайцев Семен Тимофеевич, Засыпкина Вера Петровна, Игизбаев Сиркан, Ирбатыров Иртай, Исмухамедов Агайса, Исмухамедов Мендыбай, Истмухамедов Каргаш, Кайрлапов Касым, Кан Чан-до, Ким Ха Гын, Ким Са Уни, Ким Чон-О, Конопля Трофим Прокофьевич, Кулама Сергей Юганович, Магульский Роман Федорович, Малоносов Иван Максимович, Мамчур Павел Афанасьевич, Манабаев Хусаин Асильевич, Мельниченко Никанор Маркович, Муккебаев Жолтай, Мустафин Нурхан, Нурмухамедов Юсупбек, Пак Ен Дин, Присятный Василий Васильевич, Римский Иосиф Михайлович, Рогач Петр Иванович, Семенюта Николай Иванович, Сон Чан Себ, Сулейменов Рамазан, Тасбулатов Нурмагамбет, Толмачев Яков Антонович, Турганов Мурзабай, Тургумбаев Нурмухамет, Тян-Пен-Чен Василий Петрович, Фидлер Рудольф Эмелевич, Хан Тя Бой, Хмелев Алексей Александрович, Цибульский Иван Иосифович, Цой Чи Хан, Цой Иван Николаевич, Цой Чон До, Шоллер Эргарт Федорович, Шумков Егор Петрович, Щербин Федор Андреевич, Эйхлер Рейнгольд Иванович.

Все они в последующем были реабилитированы.

В 1939 -1940 годах в район прибыло несколько десятков семей поляков, в основном из Западной Украины и Западной Белоруссии.

По данным Уполномоченного эвакоуправления Кустанайской области в район прибыло в 1941 году 1200 человек эвакуированных из местностей, временно захваченных врагом, 2092 человека спецпереселенцев немецкой национальности. В 1944 году 1503 человека чеченцев и ингушей. До начала 1945 года из числа эвакуированных осталось 119 человек.

Около 4000 человек было в годы войны призвано в Красную Армию, а также на трудовой фронт.

Заметно увеличилась численность населения в связи с началом освоения целинных и залежных земель, расширением объемов работы треста "Джетыгарзолото" и строительством асбестового комбината. Начиная с 1950 года в хозяйства района ежегодно приезжали на уборку урожая механизаторы из России, Украины, Белоруссии, многие из них нашли здесь вторую родину и остались на постоянное жительство.

В 1955 году из Китая переселилось несколько десятков семей казахов и русских, попавших туда еще в годы революции и гражданской войны.

В послевоенные годы на предприятия города и района, в хозяйства и учреждения приезжали по распределению выпускники высших и средних учебных заведений. Происходили и другие миграционные процессы. Так, в 1993 году в поселок Тасыбай (отделение совхоза "Джетыгаринский") прибыло 86 человек казахской национальности из Монголии.

По приглашению правительства РК в последние годы из государств ближнего зарубежья на свою историческую родину прибыло 600 человек аралманов. В основном из России, Киргизии, Таджикистана, Монголии и Китая.

Начиная с 1991 года по различным причинам заметно увеличилась миграция населения из региона.

По состоянию на 1 января 1941 года в регионе проживало 24708 человек, в т. в городе - 16423 человека.

На 1 января 1993 года в районе проживало 25500 человек, в городе – 48400 человек. На 1 января 2003 года в районе жило 51675 человек, в т.ч. в городе 34885 человек.

Среди них: казахи, русские, украинцы, белорусы, немцы, татары, башкиры, мордва, молдоване, чуваши, чеченцы, поляки, корейцы, киргизы и представители еще 30 других национальностей и народностей.

Административно-территориальное устройство

Не лишними были вопросы административно-территориального молодого Советского государства. Пришлось пройти и через волости, и уезды, и губернии. Положение осложнялось еще и тем, что до 1936 года Казахская АССР входила на правах автономии в состав РСФСР.

Кустанайская губерния образована 1 апреля 1921 года в составе 7 районов, в т. ч. Адамовского.

В Адамовский район (центр - п. Аниховский) входило 12 волостей, в т. ч. Аккаргинская, Джелькуарская, Джетыгаринская, Шевченковская. Район был ликвидирован 15 августа 1922 года с присоединением всех волостей к Денисовскому уезду Кустанайской губернии.

В Денисовский уезд (центр - п. Денисовка) входило 27 волостей, в т. ч. Аккаргинская, 2я Аккаргинская, Джелькуарская, Джетыгаринская (аул №1), Забеловская, Коломенская, Львовская и Шевченковская.

С 21 сентября 1925 года Кустанайская губерния ликвидирована с преобразованием всех уездов в один Кустанайский уезд (46 волостей) с непосредственным подчинением ЦИК Казахской ССР.

В уезд вошло 50 волостей, в т. ч. Аккаргинская (аул №2), Джетыгаринская (аул № 1), Коломенская (пос. Максимовский), Львовская (пос. Львовский).

17 января 1928 года был образован Кустанайский округ, куда входил и Джетыгаринский район (центр – урочище Джаильма).

Новое административно-территориальное деление Казахстана было утверждено 2-й сессией ЦИК Казахской АССР – 17 января 1928 года.

С 1930 по 1936 год центром района был поселок Денисовка, с 1936 года – поселок Джетыгара.

В 1936 году была образована Казахская ССР, куда вошла и вновь образованная Кустанайская область.

В 1939 году поселок Джетыгара преобразован в город с одноименным названием, с подчинением Джетыгаринскому району. Материалы на присвоение Джетыгаре статуса города представлял в областных и республиканских органах Муртазин Магзум - работавший зам.председателя райисполкома.

В 1936 году Джетыгаринский район был передан из Актюбинской области в Кустанайскую. В него входили сельские Советы: Аксуский, Архангельский, Аятский, Берсуатский, Богдановский, Буденовский, Бозбеинский, Голощекинский, Денисовский, Джаильминский, Джетыгаринский, Забеловский, Карпыковский, Кайранкульский, Коломенский, Красно-Октябрьский, Ливановский, Львовский, Милютинский, Окрайный, Октябрьский, Шевченковский, Молентовский, Шундуркульский и Яковлевский.

Постановлением Президиума Каз ЦИК от 14 февраля 1938 года из Джетыгаринского района был выделен Орджоникидзевский район, куда вошли сельские Советы: Аксуский, Архангельский, Аятский, Богдановский, Буденовский, Денисовский, Карпыковский, Кайранкульский, Коломенский, Красно-Октябрьский, Ливановский, Молентовский, Окрайный, Шундуркульский и Яковлевский.

К 1990 году в состав региона входили: город Джетыгара, Пригородный поссовет и сельские Советы: Большевистский (села Тургеновка, Долубай, Кусакан), Джетыгаринский (села Хозрет, Берсуат, Тасыбай, Советский); Волгоградский (села Волгоградское, Султан-аул, Чикей); Светлоозерный (села Комсомольское и Шуркункуль); Мюктыкольский (села Мюктыколь и Кондыбай); Прогресский (села Тимирязево и Актасты); Милютинский (села Милютинка и Белый Аул); Красноармейский (села Приречное и Подгорное); Степновский (села Степное и Блаксай); Дзержинский (село Дзержинское); Тохтаровский ( села Тохтарово, Львовка, Коломенка, Максимовка, Опытное Поле); Забеловский (села

Забеловка и Жилкуар); Чайковский (села Чайковское и Октябрь); пос. Приречный подхоз “Асбест” и Шортандинский.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 30 апреля 1997 года изменена транскрипция названий: города Джетыгара – на город Житикара; Джетыгаринского района – на Житикаринский район.

Город Житикара отнесен к категории городов районного значения и включен в состав Житикаринского района.

ДЖЕТЫГАРИНСКИЙ РАЙОН НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

- Информация о материале

- Просмотров: 2490

В 1930 году на базе крестьянских хозяйств поселка Шевченковка был организован Джетыгаринский мясосовхоз N 490 с подчинением Актюбинскому тресту совхозов, в 1936 году он перешел в систему Кустанайского областного треста животноводческих совхозов.

В первые годы в хозяйство входило 10 сел и аулов и 3 точки. Села:; Шевченковка, Тасыбай, Сарсай, Хазрет, Милютинка, Приречное, Мюктыколь, Кундыбай, Койлыбай, Шункуркуль и точки: Борамбай, Токпай и Аксуат. За совхозом было закреплено более 400 тысяч гектаров земельных угодий, что составляло более половины всей земли района.

В результате большой миграции сельского населения, особенно после 1993 года, на 1 апреля 2007 года в состав Житикаринского района входили: город Житикара и села: Аккарга, Кусакан, Тургеновка, Волгоградское, Хазрет, Тасыбай, Жалтырколь, Приречное, Милютинка, Кундыбай, Муктиколь, Забеловка, Тимирязево, Степное, Чайковское, Шевченковка, Тохтарово, Львовка, Максимовка, Шортанды и Ырсай.

Такое крупное хозяйство было трудно управляемым и поэтому в 1932 году из его состава был выделен совхоз Милютинский Директором нового хозяйства был назначен Терехов. По рассказам старожилов, каждая семья, проживающая в Джетыгаре и имевшая скот, должна была сдать вновь организованному совхозу корову с учетом возврата в течение 10 лет.

Примерно в эти же годы образовались колхозы: им. Голощекина в Кусакане, им. Чапаева в Максимовке, им. Красных Партизан во Львовке и им.II Пятилетки в Забеловке, им. I Пятилетки в Берсуате и им. Молотова на территории нынешнего совхоза им. Дзержинского и им. Ворошилова, “Октябрь”.

Колхозы своими силами и с помощью техники Забеловской МТС засевали зерновыми культурами от 530 до 5300 гектаров. В колхозах выращивались: яровая пшеница, овес, ячмень, просо и в незначительных количествах озимая рожь. Всего колхозы производили посев зерновых на площади немногим более 13 тысяч гектаров.

Кроме зерновых культур хозяйства выращивали подсолнечник, коноплю, рыжик, бахчевые, картофель, овощи, кормовую морковь. В 1939 году на колхозных и совхозных фермах имелось 3719 голов крупного рогатого скота, 1567 лошадей, 6690 овец, 1868 коз, 316 голов свинопоголовья и 28 верблюдов.

Сев и уборку зерновых колхозы проводили как тракторами и комбайнами, арендуемыми у Забеловской МТС, а также простейшими сельскохозяйственными машинами с использованием лошадей и волов. Примерно третью часть этих работ приходилось производить с помощью живого тягла.

В 1934 году Казахским отделением Всесоюзного акционерного общества машинотракторных станций "Тракторцентр" была организована Забеловская МТС. Директором был назначен Еременко. МТС получая от государства тракторы, комбайны, автомашины должна была обслуживать колхозы в проведении важнейших сельскохозяйственных кампаний, а в дальнейшем оказывать им помощь в приобретении простейшей техники и подготовке кадров массовых профессий.

24 июня 1938 года - первые выборы в Верховный Совет Казахской ССР. Джетыгаринцы избрали своим депутатом Жакупова Хажикея - бурильщика шахты "Центральная" рудника им. Кирова С.М.

10-21 марта 1938 года проходил XVIII съезд ВКП(б). В числе делегатов съезда был Жакупов Хажикей, избранный от Коммунистической Партии (большевиков) Казахстана.

Колхозники, рабочие совхозов и предприятий района в предвоенные годы активно включились в социалистическое соревнование по достойной встрече ХХ летия Казахской ССР и за право стать участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

12 сентября 1940 года исполком районного Совета депутатов трудящихся и бюро райкома КП(б) Казахстана принимают постановление "О представлении на областную Доску Почета передовиков социалистического соревнования имени ХХ летия Казахской ССР". Было представлено 18 передовиков. Среди них: Таженов Жолмагамбет - младший скотник Джетыгаринского (Шевченковского) мясосовхоза N 490 - в 1939 году от 45 коров получил и сохранил 44 теленка и добился среднесуточных привесов по 833 грамма.

Сарсикеев Нурик - старший скотник того же совхоза в 1939 году от 100 коров получил и сохранил 100 телят и добился среднесуточных привесов от каждого теленка по 765 граммов, в 1940 году - на 100 процентов сохранил полученный молодняк и добился по 885 граммов среднесуточного привеса от одного теленка.

Майборода Пантелей Иванович - комбайнер колхоза им. Голощекина (в последствии колхоз "Большевик) на комбайне "Сталинец" за 25 календарных дней убрал 463 гектара зерновых культур.

11 января 1941 года принимается постановление этих же органов "Об утверждении кандидатов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1941 года". В списке 14 передовиков.

Среди них - конетоварная ферма колхоза им. 1 пятилетки в среднем за последние 4 года от 43 конематок получено и сохранено 40 жеребят или от 100 конематок по 92 жеребенка.

Башпаев Курганбек - чабан колхоза им. Ворошилова в среднем за 3 года получил выход 136 ягнят к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. Обслуживает 459 голов овец, в основном метисы прекосы.

И таких примеров было не мало в любом трудовом коллективе.

В районе имелось Львовское опытное поле, но о нем подробно будет рассказано в главе "Львовская сельскохозяйственная опытная станция".

В предвоенные годы в районе действовали Забеловский и Аккаргинский подсобные хозяйства конторы "Золотопродснаба", которые не только обеспечивали мясом, молоком, овощами работников треста "Джетыгарзолото", но определенную часть сельхозпродукции в виде поставок сдавали государству.

Работали: пункт Заготзерно, раймаслопром, райзаготскот, две промысловых артели по оказанию населению бытовых услуг, Джетыгаринская автоколонна.

В 1931 году вошел в строй действующих хлебозавод производительностью 5 тонн хлебобулочных изделий в сутки и первый радиоузел на 100 радиоточек. В том же году было организовано Горнопромышленное училище, которое готовило кадры массовых профессий для треста "Джетыгарзолото".

В состав района входили город Джетыгара (получивший статус города 22 апреля 1939 года) и сельские Советы: Забеловский, Львовский, Голощекинский, Берсуатский, Бузбеинский, Шевченковский и Милютинский.

Полнокровной жизнью жило население района в предвоенные годы. К осени 1936 года в городе действовали русская и казахская средние школы (на базе 9 классов), русская начальная школа и 27 начальных и одна семилетняя школа в селах.

Большой вклад в развитие школьного дела, обучение и воспитание школьников внесли многие педагоги старшего поколения. Такие как Байканов Саркен (работал в школах района 37 лет), Григорьева Татьяна Васильевна - около 30 лет отдала любимому делу, Бисембаев Есмагамбет учил детей казахов русскому языку, русских - казахскому. Он одним из первых учителей района был награжден орденом Ленина.

Более 30 лет работал в школах района Мнайдар Мухаметкалиев - "Заслуженный учитель Казахской ССР". Более 30 лет трудились в школах района Александр Николаевич Железнов, Филипп Иванович Кушнер, Мария Платоновна Волошина, Лидия Алексеевна Железнова и другие.

В 1940 году в районе проходил смотр театральных самодеятельных коллективов, созданных на предприятиях, в совхозах, колхозах и МТС.

В том же году состоялась районная спартакиада, посвященная ХХ- летию Казахской ССР.

Во всех колхозах, совхозах, МТС и многих предприятиях города действовали первичные партийные организации.

Большую работу проводили женсоветы, созданные во всех крупных трудовых коллективах. Координировал и направлял их деятельность отдел райкома партии по работе среди женщин (женотдел), длительное время возглавлявшийся коммунисткой Заинап Нуриевной Дашкиной.

Военный отдел райкома партии помогал военкомату в осуществлении недавно принятого Закона СССР "О всеобщей воинской обязанности", постоянно направлял деятельность оборонно-патриотической организации "Осоавиахим" - общество содействия армии, авиации и флоту, которая много сделала в военно-патриотическом воспитании населения, а также подготовке молодежи к службе в армии.

Накануне войны работали: первым секретарем райкома партии Муратов П.С., председателем райисполкома Досаев М., первым секретарем райкома комсомола Мусин М., директором комбината "Джетыгарзолото" Пермяков., директором Забеловской МТС Чубук, председателями колхозов - Тлеуберлин, Утегенов, Кужасов, Тлеуов, Петренко, Гедзюк, Бисембаев, Коломеец, директором Джетыгаринского совхоза N 490 Курзо, директором Милютинского мясосовхоза Тырсин

ДЖЕТЫГАРИНЦЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

- Информация о материале

- Просмотров: 2550

Как известно , 22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Началась жестокая война, принесшая неисчислимые жертвы и страдания миллионам людей на планете. Не минула эта беда и Джетыгаринский район. Мирный труд людей был прерван. На первое место теперь выходила задача - все для фронта, все для победы!

В тот же день по предложению Политбюро ЦК ВКП(б) Президиум Верховного Совета СССР принял Указ об объявлении с 23 июня мобилизации военнообязанных запаса 1905 - 1918 годов рождения на территории 14, т.е. почти всех военных округов, а также вводилось военное положение в европейской части страны. Мобилизация военнообязанных началась и в Джетыгаринском районе. В то время Джетыгаринский объединенный райвоенкомат был общим на Джетыгаринский и Орджоникидзевский районы. Поэтому все данные по призванным в армию в тот период будут приводиться общими по двум районам. Выделить количество призванных из каждого района не представляется возможным из-за неполноты и ветхости материалов, хранящихся в военкомате. По воспоминаниям старожилов, в районе в первый же день войны была создана призывная комиссия по мобилизации военнообязанных и отправки их в армию. Но, в документах горвоенкомата, имеются наряды на отправку мобилизованных, только начиная с 19 июля 1941 года. Тогда группа военнообязанных в количестве 371 человека была направлена в распоряжение командира 310 стрелковой дивизии, формировавшейся в городе Акмолинске. Это были рабочие и колхозники, представители интеллигенции 1906, 1912, 1914, 1917 годов рождения.

Затем команды военнообязанных направлялись в части почти еженедельно. Самая крупная команда, в количестве 671 человека, ушла в начале января 1942 года. Многие джетыгаринцы были направлены на пополнение танковых и кавалерийских частей. Так, 2 сентября 1941 года в распоряжение командира запасного кавалерийского полка (город Уральск) поступило 45 красноармейцев и 50 верховых лошадей. Многие джетыгаринцы и орджоникидзевцы попали в военные училища. 25 марта 1942 года в распоряжение начальника Калининского военного училища химизации (город Кизил) было направлено 49 юношей в возрасте девятнадцати лет, из них - 38 комсомольцев. Через два дня из Джетыгары уезжает 86 юношей 1923 года рождения в распоряжение начальника Белоцерковского военного училища , половина их комсомольцы. В наряде военкомата указано, что эти красноармейцы направляются для подготовки командиров для 316 стрелковой дивизии, затем получившей наименование 8-й Гвардейской. Это знаменитая казахстанская дивизия генерал-майора Панфилова И.В. , получившая боевое крещение в битве под Москвой. Всего в военные училища было послано 210 юношей, призванных Джетыгаринским райвоенкоматом.

В марте 1942 года Джетыгаринским военкоматом было направлено 40 человек в распоряжение командира 151 стрелковой бригады. Она в ходе боевых действий была преобразована в 150 стрелковую дивизию. Дивизия принимала участие во взятии Берлина. Одно из знамен дивизии было водружено над Рейхстагом, как знамя победы.

В армию призывались не только мужчины, но и девушки, которые затем служили радистками, младшими авиационными специалистами, медицинскими сестрами. Всего, по документам, сохранившимся в военкомате, в 1941-1943 годах 200 женщин ушло в армию. Старожилы Бикчентаев Ш. К., Дашкина З.Н. и другие утверждают, что часть юношей и девушек ушла в армию добровольно. Однако по документам, уточнить, сколько джетыгаринцев ушло на фронт добровольно невозможно. Всего Джетыгаринским ОРВК за годы войны было мобилизовано 13474 человека.

С марта 1942 года в основном, призванные направлялись в гор. Чебаркуль Челябинской области, где находилась 2-я запасная стрелковая бригада. Там красноармейцы получали обмундирование, проходили обучение. Затем в составе маршевых рот их отправляли на пополнение боевых частей. Немало мобилизованных попало на Дальневосточный фронт.

Основная часть военнообязанных, пригодных для строевой службы была призвана в 1941 и 1942 годах. Начиная с первых месяцев 1943 года военкомат призывает военнообязанных, не годных к службе в воинских частях, но годных к физическому труду, и отправляет в распоряжение Управления Кизилшахтостроя (г. Кизил), а также на военные заводы Южного Урала.

С 4 сентября 1943 года военкоматом призвано 56 мужчин и 18 женщин польской национальности , проживавших в районах Джетыгаринском и Орджоникидзевском, и направлено в распоряжение командира 1-й польской стрелковой дивизии им. Тадеуша Костюшко, в Силецкие лагеря под Рязанью. Как известно, такое решение было принято ГКО СССР по просьбе демократических сил Польши. 12 октября 1943 года эта дивизия вступила в бой с немцами под небольшим белорусским местечком Ленино, а затем участвовала в боях за освобождение Польши.

В армию было отправлено также 30 автомашин и 245 лошадей.

Многие джетыгаринцы храбро сражались за Родину на различных фронтах Великой Отечественной войны. Наверное, трудно найти крупный город или большую операцию, где бы не воевали наши земляки.

Многие джетыгаринцы храбро сражались за Родину на различных фронтах Великой Отечественной войны. Наверное, трудно найти крупный город или большую операцию, где бы не воевали наши земляки.

В 1942 году был призван в армию Истай Ищанов, уроженец Джетыгаринского района. Быстро освоился с обязанностями артиллериста. Первое боевое крещение он получил в июле 1942 года под Сталинградом. В начале октября 1943 года батарея, в которой служил гвардии младший сержант Ищанов в составе 206 гвардейского артиллерийского полка 60-й армии, вела упорные бои в районе Медведин, на западном берегу Днепра. В одном из боев все бойцы расчета были тяжело ранены. Ищанов один остался с пятью орудиями. Получив ранение в руку, артиллерист продолжал вести бой с врагом. В этом бою, как указывалось в наградном листе, Ищанов подбил три танка, семь автомашин с боеприпасами и уничтожил до батальона пехоты противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за героизм проявленный в боях за Днепр, Ищанову Истаю присвоено звание Героя Советского Союза.

Герой-артиллерист в составе 60-й армии форсировал Вислу. Упорные бои развернулись на ее западном берегу. Свыше 50 солдат и офицеров противника уничтожил И. Ищанов за три дня напряженных боев. Там он был тяжело ранен. Друзья-артиллеристы вынесли с поля боя истекающего кровью товарища. 2 сентября 1944 года Ищанов И. скончался в госпитале. Герой Советского Союза Истай Ищанов похоронен на площади польского города Тарнобжег. Ищанов был награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалью "За боевые заслуги".

В городе Джетыгаре сооружен памятник герою-артиллеристу Истаю Ищанову. Одна из улиц города носит его имя.

В апреле 1941 года Джетыгаринским райвоенкоматом был призван на действительную военную службу Скляров Николай Алексеевич. Впервые принял участие в бою под Оршей, что на Витебщине. Скляров участвовал в параде на Красной площади 7 ноября 1941 года. Затем - оборона Истры, Курская дуга, штурм Кенигсберга. Был ранен. Награжден орденом Красного Знамени, медалью "За боевые заслуги”. В 1946 году Скляров демобилизован из Восточной Пруссии.

Батареей гвардейских минометов ("Катюша") 37 гвардейского минометного полка командовал джетыгаринец Б. Кулик. Он участник штурма Берлина. Каван Маканович Сундетбаев воевал на Ленинградском фронте. Всю блокаду находился в войсках, оборонявших город Ленина на Неве, принимал участие в прорыве блокады. Награжден медалью "250 - летие Ленинграда". Участвовали в героической обороне Ленинграда джетыгаринцы Туребеков Т., Мухамедгалиев М., Моловин В.Р.

Баймухамбетов Д.А. из Милютинки с 1939 года проходил действительную службу в Красной Армии. Началась война, и 24 июня 1941 года он в районе города Барановичи уже вступил в бой с врагами. Затем участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Войну закончил в Берлине. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, двумя медалями "За отвагу", медалями "За оборону Ленинграда”, “За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина". Дважды был ранен. В 1946 году вернулся в родную Милютинку.

Альмухамедов Мухтар, уроженец Берсуата, как и многие другие джетыгаринцы, сражался с немцами и японцами. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией", "За победу над Японией". Ерманов Есмолды был в составе 150 стрелковой дивизии. Знамя именно этой дивизии было водружено как Знамя Победы над поверженным рейхстагом.

Досмухамбетов Газаиз Молдыбаевич из Шевченковки, награжден орденами Славы III и II степени, Красной Звезды, Отечественной войны. Двумя орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалью "За отвагу" награжден Ганин Н.В. из совхоза Джетыгаринский. Утеулин Жанзак принимал участие в освобождении от врага Орла, штурмовал Кенигсберг, Берлин. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За взятие Кенигсберга", "За взятие Берлина".

Иванов Николай Игнатьевич - автоматчик, прошел с боями Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III степени, медалями. В Джетыгару вернулся в 1947 году. За участие в строительстве асбестового комбината в 1966 году награжден орденом Ленина.

Баймухамбетов Шакир участвовал в боях на Корсунь-Шевченковском направлении, Сандомирском плацдарме. Имел ранения. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями “ За освобождение Варшавы”, “За взятие Берлина”.

Деркач Степан Карпович - за боевые заслуги награжден 2 орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями.

Штурмовали Берлин наши земляки Тасмагамбетов Г., Джузикеев У.К., Майборода П.И., Григорьев Ф.Ф., Лисовой А.Ф., Жукенов И., Свинарев И.Т., Сатмухамбетов З., Жумабаев К.Т., Зиганшин З.Н., Жаркеев М., Янтурин Г.Д., Крысенко П.И., Есмухамбетов Г.И., Ващенко В.Н., Рысмухамбетов А., Гаркуша С. , Ерманов Е., Рукавишников Я.Е., Утеулин Ж., Гордиенко И.Я., Назаренко П.Я., Мишакин П.М., Лухманов И.И., Губенко И.Н., Соколов М.Н., Матвейчук А.Е., Уткин Е.Н., Савенков В.Д., Ержанов А., Белоусов А.К., Бобрик А.Г., Нурмадиева Е.Н., Ермуханов Б.М., Криворотько П.И., Иванов Б.П.

Всю войну прошел военный шофер Махмутов К., награжденный орденом Отечественной войны II степени и медалью "За отвагу". На фронтах Великой Отечественной войны сражались Гурин А.Г. и трое его сыновей.

Можно привести еще десятки фамилий джетыгаринцев самоотверженно выполнявших священный долг по защите Родины.

По данным Областной Книги Памяти, погибло на фронтах 910 человек, умерло в госпиталях от ран - 191, пропало без вести 969 человек. Всего 2170 человек. Только среди погибших джетыгаринцев было 175 командиров и политработников, и в т.ч.- 14 старших офицеров. Среди них: генерал-лейтенант Белокобыльский М.Л., погибший в бою 9 мая 1945 года и похороненный в Берлине; гвардии генерал-майор Белов М.Н. - похоронен в деревне Знаменка Кировоградской области; заместитель командира 275 стрелковой дивизии по политчасти Манаенко М.А., батальонные комиссары Завгородний А.Г., Годунов И.Ф. и Романский Л.А.

В боях на Курской дуге в 1942-1943 годах погибло 55 наших земляков, под Сталинградом - 34, под Ленинградом - более 230 человек и в Германии - 41 джетыгаринец. Такой ценой заплатил в этой войне только один небольшой Джетыгаринский район.

В городе и районе немало семей, из которых погибло по 2,3 и даже 4 человека. Погибло четыре брата Сажко - Василий, Иван, Андрей, Григорий Кирилловичи из Милютинки, три брата Рибиченко (Владимир, Трофим, Федор Евсеевичи) из Джетыгары.

В связи с большой миграцией населения, особенно в период освоения целинных и залежных земель, в город и район приехало на постоянное место жительства много людей, бывших участников войны, достойных, чтобы о них было написано в этих очерках. Длительное время в районе работали два участника Парада Победы 24 июня 1945 года: в "Транссельхозтехнике” - Завалишин Михаил Александрович и в совхозе имени Чайковского Безруков Николай Николаевич. Николай Николаевич из Москвы. Принимал участие в боях по обороне Ленинграда, освобождении Киева, взятии Кенигсберга. Танкист. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалью "За боевые заслуги". На Параде Победы шел в составе сводного полка 1-го Прибалтийского фронта.

Завалишин М.А. - командир расчета противотанкового артиллерийского дивизиона 163 стрелковой дивизии 40 армии. Он прошел дорогами сражений от Ленинграда через всю Украину, Румынию, Чехословакию, до Вены. За время боевых действий огнем своего расчета уничтожил и подбил 17 вражеских танков. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Славы III степени, Отечественной войны I и II степеней, медалями: “За отвагу", "За взятие Будапешта", "За победу над Германией".

В совхозе им. Дзержинского длительное время работал Засунько Андрей Кондратович, активный участник войны, награжденный орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалью "За взятие Кенигсберга". За мирный труд награжден орденами "Октябрьской революции" и "Знак Почета".

Жили в районе и активные участники партизанского движения на территориях, временно оккупированных врагом: супруги Зуй Тамара Ивановна и Василий Петрович, Родичи Мария Титовна и Константин Пахомович, Царькова Нина Владимировна, Данилюк Станислав Васильевич, Козуб Анифат Анифатович, Пулинков Владимир Григорьевич, Ситкевич Марина Дмитриевна.

Мобилизация из района большого количества людей, причем здоровых, сильных, работоспособных, не могла не сказаться на состоянии района. Ушедших на фронт мужчин пришлось заменить стариками, женщинами и подростками. Быстро взрослели в те годы дети и им пришлось взвалить на свои детские плечи тяжелый труд на полях и фермах, у станков и в забоях рудников. Такова была реальная обстановка в тяжелые годы войны.

Партия и правительство принимали все меры для того, чтобы превратить всю нашу страну в единый военный лагерь. Приходилось принимать трудные решения, которые во многом ограничивали права граждан, тяжелым бременем ложились на плечи народа. Но шла смертельная схватка с врагом и советский народ понимал необходимость принятия тяжелых решений.

25 июня 1941 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ "О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время". Разрешались сверхурочные работы до трех часов в день. Отменялись отпуска с заменой их денежной компенсацией. 2 июля 1941 года Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление "О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне", она вводилась для всего населения в возрасте от 16 до 60 лет.

В июле 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР запрещался самовольный уход с работы трактористов и комбайнеров, работающих в МТС.

17 сентября 1941 года ГКО СССР принял Постановление "О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР". Создавались подразделения всеобуча и военно-учебные пункты.

Весной 1942 года Совет Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление о повышении для колхозников обязательного минимума трудодней и о порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов.

Все эти меры позволили быстро навести строжайший порядок и организованность на производстве колхозах, совхозах, учреждениях и организациях страны. Жизнь быстро перестраивалась на военный лад. Менялись взгляды, представления людей на многие явления жизни. То, что раньше, до войны, считалось невозможным, теперь становилось реальным и даже необходимым.

Несмотря на меры, принимаемые руководством района, председателями колхозов и сельских Советов в 1943 году посевные площади зерновых, технических, овоще-бахчевых и кормовых культур снизились против 1941 года примерно на 3 тысячи гектаров. В совхозах района уборочная площадь составила немногим более 10 тысяч гектаров, в т.ч. площадь многолетних трав около 6 тысяч гектаров. Большое количество многолетних трав объяснялось животноводческой направленностью хозяйств. На конец 1943 года на фермах содержалось более 12 тысяч голов крупного рогатого скота, в т.ч. около 4 тысяч коров и 1500 рабочих волов. В незначительном количестве были лошади и свиньи. В годы войны плановая урожайность зерновых составляла 7,5 - 8 центнеров с гектара. В 1943 году из совхоза "Милютинский" выделился совхоз "Красноармейский". В 1943 году Джетыгаринский мясосовхоз N 490 был также разделен на два хозяйства: Шевченковский мясосовхоз с центром в селе Шевченковка и Джетыгаринский мясосовхоз с центром в селе Хозрет. В 1942 году колхоз им. Голощекина был переименован в колхоз "Большевик".

В 1942 - 1943 годах на совхозных и колхозных полях работало 92 трактора и 48 комбайнов. Нагрузка на прицепной зерноуборочный комбайн составляла 280 гектаров за сезон. Устанавливалась норма выработки на смену на лобогрейку 5 гектаров.

Обком партии и облисполком в своих постановлениях о проведении сева, сеноуборки и уборки урожая требовали от первичных партийных организаций и руководителей хозяйств, бригадиров, звеньевых так организовать работу: пока норма не сделана - работу не бросать.

Большую организаторскую и разъяснительную работу среди колхозников, рабочих совхозов и МТС проводили первичные партийные организации, которые к этому времени уже имелись во всех хозяйствах района. Члены бюро райкома партии, заведующие отделами регулярно направлялись в колхозы, совхозы и МТС для оказания помощи в проведении весеннего сева, заготовки кормов, уборки урожая, вывозке зерна, в подготовке к зимовке. Нередко это утверждалось на заседании бюро райкома партии. Направленные работники в хозяйства выезжали на длительное время и с них, как и с руководителей учинялся спрос за состояние дел. В военные годы, особенно в период уборки урожая и вывозки зерна из хозяйств на пункт "Заготзерно" проводились фронтовые пятидневки и декадники.

Война потребовала изменения форм партийного руководства сельским хозяйством. Осенью 1941 года для усиления политической и организаторской работы в деревне были созданы политотделы МТС и совхозов. Опираясь на партийные организации, они играли большую роль в повышении активности тружеников деревни, в организации трудовых усилий. Политотделы своевременно информировали сельчан о сводках, поступивших с фронтов, о положении в стране, районе, своих коллективах. Вместе с партийными организациями, руководителями хозяйств, сельскими Советами проводили работу по подписке населения на государственные военные займы. Держали в поле зрения жизнь семей красноармейцев и командиров, проявляли заботу о подборе руководящих кадров хозяйств, ферм, бригад.

В мае 1943 года ЦК партии решил ликвидировать политотделы в МТС и совхозах, возложил полную ответственность за организационно-политическую работу в МТС и совхозах на райкомы партии и первичные партийные организации.

Колхозы, совхозы и МТС, отправив на фронт по мобилизации десятки лучших своих рабочих и колхозников, испытывали серьезные затруднения не только с обеспечением рабочей силой, но возникали трудности с горючим. Большая часть его шла для обеспечения Красной Армии. Но нельзя было полностью остановить тракторы и комбайны. И в июне 1942 года ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР приняли Постановление "Об экономии горючего и ликвидации потерь горючего в МТС и совхозах". Постановление было принято к неуклонному руководству и исполнению. На каждую автомашину устанавливался лимит горючего и масел на месяц и изменить его мог только директор МТС или совхоза. По каждой тракторной бригаде составлялся маршрут движения техники с поля на поле. На каждый холостой переезд трактора составлялся акт. Был заведен строгий учет выполняемых работ каждым трактором и комбайном. За необоснованный пережег горючего из зарплаты тракториста, комбайнера, шофера удерживалась его стоимость в двойном размере. За экономию горючего выплачивались премиальные. Такой порядок расходования и учета горючего в МТС сохранялся до 50-х годов.

Война вызвала необходимость внести изменения в распределение продовольственных ресурсов. Производство и заготовка основных сельскохозяйственных продуктов в целом по стране в 1941 году сократилась. Значительные запасы продовольствия были потеряны во время военных действий. Имевшиеся ресурсы государство направляло, прежде всего, для снабжения армии и населения промышленных центров. В октябре 1941 года в стране была введена карточная система на продовольственные товары. Нормы снабжения для рабочих и служащих были дифференцированы и зависели от важности работы для обороны страны, условий и характера труда. В районе продовольственные карточки получали рабочие предприятий комбината “Джетыгарзолото”, других предприятий, совхозов и МТС, служащие. Колхозники продовольственных карточек не получали и вынуждены были жить за счет своих приусадебных участков, скота, содержащегося в личном пользовании, а также за счет продовольствия, получаемого на трудодни. Кроме того, каждый сельский двор обязан был ежегодно сдавать государству 220 килограммов молока и 46 килограммов мяса. В военные годы для улучшения обеспечения населения города во всех предприятиях и даже больницах создавались подсобные хозяйства. Самые крупные подсобные хозяйства (Забеловское, Брединское и Аккаргинское) имела контора "Золотопродснаба" треста "Джетыгарзолото". Для обеспечения картофелем и другими овощами рабочих и служащих совхозов и МТС, учителей, медработников выделялись земельные участки. В реках и озерах водилось много рыбы, которая тоже была хорошим подспорьем для улучшения питания населения. Все колхозы, совхозы, МТС, райпотребсоюз, подсобные хозяйства комбината имели свои рыболовецкие артели и снабжали население свежей рыбой, особенно в тяжелые 1947 и 1948 неурожайные годы.

С началом войны в Джетыгаринский район, как, впрочем, и в другие районы области, стали прибывать крупные партии населения: это были около 450 человек эвакуированных из районов, временно занятых немецкими войсками. Затем, в качестве спецпереселенцев прибыли большие группы немцев из Нижнего Поволжья, чеченцы и ингуши. Все это значительно осложнило положение в Джетыгаре и селах. Всех этих людей нужно было где-то расселить, устроить на работу, обеспечить продуктами и другими вещами.

Руководство района, работники районных организаций и учреждений, руководители колхозов, совхозов и предприятий старались решать и эти, совершенно новые для них задачи. Старожилы рассказывают, что в военное время для основной части руководящих работников и аппарата не было нормированного рабочего дня, не говоря о выходных и отпусках.

Колхозники, рабочие совхозов и МТС, в военные годы не снизили сдачу государству хлеба и мяса по сравнению с 1940 годом. Однако размеры сдачи молока в 1943 - 1945 годах снизилось по сравнению с довоенным уровнем в 3 и 5 раз. В 1944 году район сдал государству 19000 центнеров зерна, 400 центнеров мяса, 300 центнеров молока и 90 центнеров шерсти.

В апреле 1942 года ЦК ВКП(б) призвал рабочих развернуть Всесоюзное социалистическое соревнование на помощь фронту. На предприятиях, МТС, в совхозах и колхозах района этот призыв нашел широкую поддержку. Соревнование было организовано как индивидуальное, так и между различными коллективами. В военное время выполнение заданий в полтора - два раза считалось обычным явлением. Таков был высокий моральный настрой работников города и села.

В военный период облисполком и обком партии сосредоточили в своих руках всю полноту власти на территории области. Дело доходило до того, что совместными постановлениями доводились до районов планы производственной деятельности совхозов, колхозов и МТС, планы сева и уборки урожая, планы выходного поголовья скота и др. Может быть, это была и чрезмерная концентрация власти. Но так было, это реалии тех лет. Наравне с производственными вопросами, областные руководящие органы и в самые тяжелые годы войны не забывали вопросы здравоохранения, народного образования, летнего оздоровления детей, художественного самодеятельного творчества, массовой спортивной работы. Принимались соответствующие решения и осуществлялся строгий контроль за их выполнением. И в повестках дня заседаний исполкома райсовета депутатов трудящихся, бюро райкома партии вопросы так называемой социально-культурной сферы постоянно присутствовали. Постоянного внимания со стороны руководства района требовали семьи красноармейцев и командиров, возвращающиеся с фронта раненные и инвалиды, престарелые граждане. Райисполком должен был следить, чтобы семьи военнослужащих, согласно закону, освобождались от налогов. Руководство района, через свои отделы и сельские Советы, должно было заниматься своевременным сбором военных налогов, размещением государственных военных займов, оказывало помощь военкомату в мобилизации людей, техники и лошадей и отправке их по назначению.

В районе было широко поддержано патриотическое движение по сбору денег в фонд обороны. Тружениками района было собрано 854680 рублей и отдельно на постройку эскадрильи боевых самолетов - 49000 рублей. Только женсоветы собрали на постройку танков 20500 рублей, продуктов для госпиталей на сумму 10000 рублей. В 1943-1944 годах женсоветы для детских учреждений и воинов Красной Армии отправили мяса - 1950 килограммов, крупы - 1815, жиров - 708 килограммов. Воинам было собрано и отправлено 234 килограмма табака.

На строительство звена самолетов имени дважды Героя Советского Союза Ивана Павлова было собрано 66700 рублей, только рабочие, инженерно-технические работники и старатели Кировского рудоуправления дали на эти цели 12200 рублей. Население района ежегодно подписывалось на государственные военные займы на полтора - два миллиона рублей в год.

Усложнившиеся задачи военного времени потребовали и соответствующего изменения структуры районных руководящих органов. В райкоме партии действовали организационный, военный, общий отделы, отдел пропаганды и агитации и отдел по работе среди женщин. В райисполкоме работали: общий отдел, сектор кадров, переселенческий отдел, мобилизационный отдел, районный торговый отдел, райсобес, райфинотдел, районо, райздравотдел, райземотдел, отдел гособеспечения, райдоротдел, культпросветотдел, бюро по учету и выдаче карточек (продовольственных), комитет по физической культуре и спорту. Один из заместителей председателя райисполкома ведал животноводством, один промышленностью и один гособеспечением.

В июне 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г." Этой награды было удостоено более 1300 джетыгаринцев. Награждение медалью продолжалось до 1949 года.

10 февраля 1946 года депутатами Верховного Совета СССР были избраны Золотухин М.М. - первый секретарь обкома партии и Липодат Г.П. колхозник сельхозартели "Новая жизнь" Тарановского района, комбайнер.

В 1945-1946 годах проводились слеты стахановцев, молодых передовиков сельского хозяйства и промышленности, совещания хозяйственно-профсоюзного актива комбината "Джеты-гарзолото".

Регулярно в газете "Джетыгаринский рабочий" печаталась "Доска почета" - передовиков социалистического соревнования по району и отдельно по золотопромышленному комбинату.

В мае 1946 года коллектив Львовского опытного поля собственными силами построил электростанцию, которая обеспечивала электричеством хозяйственные объекты и квартиры.

16 февраля 1947 года состоялись выборы в Верховный Совет Казахской ССР. Депутатом был избран Токтамысов С. - второй секретарь обкома партии.

После окончания войны партия и правительство приняли неотложные меры по переводу народного хозяйства на мирный лад, что позволило уже в декабре 1947 года провести денежную реформу и отменить карточную систему на продовольствие и промышленные товары (обеспечивалось товарами по карточкам 17500-18300 человек).

К концу войны в районе работало 2 средних, 5 семилетних и 22 начальных школы, в которых обучалось 3026 школьников, работало 162 педагога. Медицинское обслуживание населения осуществляли 4 больницы на 97 коек, роддом на 20 коек, поликлиника, 4 амбулатории , 4 фельдшерских пункта. В них работало 10 врачей и 52 средних медработника.

К началу 1946 года действовало 10 клубов , 7 библиотек , 10 изб - читален, 10 красных уголков. В колхозах и совхозах работало 16 бань.

С 12 по 15 ноября 1947 года проходила IV районная партийная конференция, первая после окончания войны. С отчетным докладом о работе райкома партии за период с 20 февраля 1940 года по 10 ноября 1947 года выступил первый секретарь Решмидт П.В. Пленум райкома партии, состоявшийся после конференции избрал секретарями: первым - Решмидта П.В., вторым - Кужасова Р., секретарем по кадрам - Шумкова Н.Ф.

Колхозы и совхозы района в военные годы и в послевоенный период развивались как многоотраслевые хозяйства. В колхозах было по четыре фермы: молочно-товарная, овцетоварная, конеферма и птицеферма, а в колхозе имени Ворошилова было две свинофермы и две птицефермы, в колхозе имени II Пятилетки - овцеферма, конеферма, молочно-товарная и свиноферма. Колхозы, наряду со сдачей государству зерна, мяса, молока, яиц и шерсти сдавали также и брынзу.

В годы войны руководителями колхозов были: Жолманов Б., Иващенко Я.А., Алмухамбетов Ж., Плискач Я.М., Петренко А.М., Бурдюг П.Р.; директорами совхозов работали Дядик, Егоров, Тырсин, Курзо.

В конце 1945 года сессия районного Совета депутатов трудящихся утвердила план восстановления и развития народного хозяйства на 1946 - 1950 годы. К 1950 году планировалось довести посевные площади по всем категориям хозяйств до 23600 гектаров, в т.ч. многолетних трав - 4500, овоще-бахчевых - 215, зерновых культур - 16700, технических - 400, кормовых - 5400, картофеля - 940 гектаров.

Планом предусматривалось увеличение поголовья крупного рогатого скота на 1100 голов, в то же время намечалось сокращение поголовья лошадей на 1200, овец и коз - на 900 и свиней на 500 голов.

Фактически на начало 1951 года во всех категориях хозяйств и у населения района содержалось крупного рогатого скота 24200 голов, на 3500 больше плана, овец и коз 18500 или почти в два раза больше плана, свиней 1000 голов, на 150 голов выше плана, лошадей - 3800 голов, или на 800 голов больше плана, 40 верблюдов и 2900 голов птицы.

В первые послевоенные годы в порядке оргнабора набирались рабочие для "Казмедьстроя", Кустанайского завода N 514”, "Казнефтестроя", "Карагандашахтостроя", "Казметаллургстроя", "Балхашстроя". Молодежь ежегодно призывалась в школы ФЗО.

С 14 по 16 января 1950 года проходила очередная районная партийная конференция. Секретарями райкома партии были избраны: Решмидт П.В., Тасмухамбетов К., Боц С. 12 марта 1950 года депутатами Верховного Совета СССР были избраны Жанбаев Сагалбай - первый секретарь обкома партии и Канапин Амир - первый секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана. 18 февраля 1951 года состоялись выборы в Верховный Совет Казахской ССР. Депутатом был избран запальщик рудника имени Кирова Карпенко Д.С.

В 1951-1953 годах торговая сеть конторы "Золотопродснаба" только в городе имела 22 торговых точки (магазины, буфеты, столовые). Райпотребсоюз имел 9 магазинов в городе и в каждом населенном пункте.

В январе 1952 года на северо-западе города Джетыгары отводится 195 гектаров земель под строительство аэродрома 286-го авиаотряда Казахского ГВФ.

И в послевоенные годы не снижается накал социалистического соревнования среди джетыгаринцев. В 1950 году табунщик Милютинского мясосовхоза Баймухамедов Елжан получил и сохранил от закрепленных 25 конематок - 25 жеребят. Такой же результат и у Мальчиждарова Аскара. На конеферме колхоза имени I пятилетки (зав. КТФ Изтаев Т.) от 43 конематок получено и сохранено 39 жеребят. В Шевченковском мясосовхозе (директор Дядик М.Я.) получено и сохранено от 1054 коров 1011 телят, деловой выход молодняка составил 95 телят на 100 маток. План по поголовью выполнен на 111 процентов, по крупному рогатому скоту - на 106 и по птице - на 102 процента.

Старший скотник этого хозяйства Имаков Ертлеу от 100 коров получил и сохранил 103 теленка, среднесуточный привес молодняка до 6 месяцев составил 850 граммов. Чабан Сактаганов из колхоза имени Молотова в 1951 году от 531 овцематки сохранил 629 ягнят. На молочно-товарной ферме колхоза имени Ворошилова в том же году от 107 коров выращено и сохранено 115 телят.

Комбайнер Забеловской МТС Мищенко, работая на уборке урожая в колхозе имени Молотова в 1950 году, с начала косовицы ежедневно убирал комбайном С-6 от 30 до 35 гектаров, занимая первенство в соревновании по МТС. Комбайнеры Лавров И.А. и Лысенко М.Д. прицепными комбайнами убирали хлеба на 762 и 714 гектарах (соответственно) и намолотили 8436 и 7388 центнеров зерна.

В апреле 1951 года комсомолец Богатырев И.Р. - бурильщик участка N 3 рудника имени Кирова за 3 смены дал почти 21 норму. Трехмесячный план выполнил на 209 процентов. Трест "Джетыгарзолото" досрочно к 8 декабря 1952 года выполнил годовой план добычи золота. Успешно справились со всеми технико-экономическим показателями Кировское рудоуправление, рудник Синий Шихан и Кумакское рудоуправление. На собрании партийного актива треста "Джетыгарзолото" в мае 1952 года отмечалось, что на предприятиях работает 1085 стахановцев и 834 ударника.

9-10 августа 1952 года проходила IX районная партийная конференция. Первым секретарем райкома партии был избран Решмидт П.В., вторым - Тасмухамбетов А.Ш., секретарем - Лазарева С.И.

25 июля 1953 года общие собрания колхозов имени Красных Партизан (пос. Львовка) и имени Чапаева (пос. Максимовка) приняли решение об объединении в один под названием колхоза имени Красных Партизан. Председателем был избран один из опытнейших председателей Петренко Алексей Михайлович.

Полнокровной жизнью жило население района в первые послевоенные годы. Регулярно проводились слеты передовиков, слеты женщин, работающих в сельском хозяйстве. Ежегодно проходили зимние и летние спартакиады, спортивные праздники, районные спартакиады учащихся средних и семилетних школ. Широкое распространение получила художественная самодеятельность. Каждый год проводились районные смотры художественной самодеятельности и отдельно для школьников.

Райком партии регулярно проводил семинары и совещания с секретарями партийных организаций, председателями женсоветов и женоргами, редакторами и членами редколлегий стенных газет. Постоянно обучались на семинарах председатели и секретари сельских Советов.

За период с 1940 по 1953 год включительно было сдано государству зерна - 64400 тонн, мяса - 8600 тонн, молока - 9000 тонн, шерсти - 193 тонны.

14 ноября 1953 года состоялась Х районная партийная конференция. Пленум райкома партии избрал секретарями : первым – Хасенова Х.Н., вторым – Бородкина Н.М., секретарем – Кабенова Т.

22 ноября того же года состоялась XIII районная комсомольская конференция. Секретарями райкома были избраны: первым – Мурзалинов, вторым – Подгаевская.